|

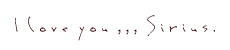

春はまだ遠いらしい。 椅子を引く音と、本と本とが擦りあう音しか聞こえないこの図書館で、セブルスは朝から今まで時間を持て余していた。 肘をついて飽きてしまった本を傍らに、吹雪いている窓の外を眺める彼だったが、本に悪さをしている生徒がいないかを見回る司書のマダム・ピンスの靴音が時折り耳に聞こえてくると、急いで本を引き寄せ、夢中で読みふけっているフリをする。そうすればマダムも、小言一つ言わず満足げに頷いてセブルスの座るテーブルを過ぎていってくれるのだった。 今ここを追い出されたら、セブルスは行き場を失くしてしまう。談話室では、いまだにクリスマス休暇の余韻に浸たる生徒たちが、三日前から始まった授業で疲れきってしまった体を暖炉の火に暖まりながらゆっくりと休ませていた。セブルスがいつも気に入って座っていた談話室の隅のくたびれた椅子はすでに陣取られ、部屋は話し声や笑い声で溢れかえっていて、もはや彼にとってそこは落ち着けるような空間ではなかった。どいつもこいつも、と独り呟きながらたどり着いた先がこの図書館だった。だから今、マダムの城であるこの図書館から追い出されては堪らない。自然、セブルスの演技にも熱が入った。 再び靴音がこちらに向かってきたとき、セブルスは立ち上がって本棚の前に移り、熱心に本を選ぶ風を装った。自分は何をしてるんだ、とも思ったが、それほど人でごった返すあの談話室には戻りたくなかったのだ。 「あなたたち何をしているの!」 不意に空気を裂くような声が響き、セブルスはとっさに目に留まった本を棚から引っ張り出し、あたかも自分はようやく目当ての本を見つけ出したかのような素振りをしたが、マダム・ピンスの声と足音はセブルスの隣をあっさりと通り過ぎていった。何が彼女を怒らせたのかと思い通路へ顔を出したセブルスだったが、 「どけよ、邪魔」 という苛立ったような声がしたと思えば、その横顔に何かが激しくぶつかった。「ふしだら!もう二度と来るな!」とヒステリックに連呼するマダムの声が、たった今セブルスの顔を直撃していった二人の男女の背を追っていた。左頬を抑えながら目を細めてそれを見ていたセブルスには、男の方の後姿に見覚えがあった。いつも彼を侮辱しては嘲笑いながら去っていくその背が誰のものか、セブルスには憎憎しいほどはっきりと判った。 「……ブラックめ」 セブルスの横顔を鞄で打ちつけたシリウス・ブラックは、追い立てるマダム・ピンスに後ろ手をひらひらと振りながら、もう片方の手は金髪の女の腕を引いて、図書館から出て行った。唸るようにしてそう呟いたセブルスは、大きく音をたてながら椅子に座り、先ほど適当に手に取った本を乱暴に広げた。それが童話の本であることを、息が荒くなっているセブルスは気づくはずも無かった。 ブラックやジェームズ・ポッターはセブルスを見つければ所かまわず何かしら悪戯を仕掛け、笑いものにする。奴は人を不快にすることしか能のない男だ、とセブルスは胸のうちで毒づいた。しかし実際、シリウス・ブラックは人気があった。いったい彼の何がそうさせるのかセブルスは死んでも理解し難いが、彼の周りにはいつも人が居たし、シリウスをまるで英雄のごとくに思っているらしく、彼のすることは何でも許された。だからスネイプいじめを彼の周りにいる生徒は誰も止めようとしないのだ。 そんなことを思うとますます腹が立ち、それを紛らわせるようにただ本を捲っていたセブルスだったが、その手はあるページでぴたりと止まった。ページの隅に、何かが書いてある。  何の捻りも無く、直球な一言。それを見たとき、セブルスは思わず本を閉じた。誰だ、こんな馬鹿を書いたのは。マダム・ピンスに見つかりでもしたら打ち首ものだ。 しかし、何かが引っかかった。セブルスは眉間に皺をよせながら、ふたたび本を開き文字の書かれたページを探した。そうして、流れるような文字で書かれたそれと再会したとき、隣に小さく書かれた名前を見た。 「・……」 ""とだけ書かれた字に、セブルスは呟いた。彼女は同じスリザリン寮だったが、セブルスの天敵であるシリウスの恋人でもあった。勉学も飛行も出来て、顔かたちが良い彼女はホグワーツのマドンナとまで呼ばれるような、誰もが羨む完璧な女だった。そんな・と、(セブルスは決して認めないが)ホグワーツでも抜群にハンサムで頭の切れるシリウスがくっ付くのは当然の成り行きで、二人はハロウィンごろから付き合っていた。 ―――でも、さっきの女は……。 先ほどシリウスに手を引かれて慌しく図書館を出て行った女は・ではない。いくらセブルスでも、同じ寮で、しかもシリウスと同じぐらい目立つ存在の彼女の容姿容貌ぐらいは記憶していた。さっきの女はウェーブのかかった金髪だった。しかし、・の髪は亜麻色で、それにストレートだ。 セブルスは苦い顔をして、深いため息をついた。寒さでついに頭がやられたのかもしれない。いったい自分は、何を考えているのか。憎い男を巡る人間関係だなんて反吐が出るほどにどうでもいいことなのに、悟ってしまった自分がとてつもなく情けない。同時に、見てはいけないものを見てしまったような、そんな気がした。 どこからか鐘の音が聴こえ、時計を見上げると午後六時を指していた。セブルスはようやく図書館を離れ、地下の寮に戻った。 セブルスの予想どおり、ほとんどの生徒が各自の部屋に移っていて、談話室に居るのはほんの数人だった。部屋の隅のくたびれ椅子は空いていて、彼はそこに腰を下ろした。暖炉前の黒革のソファに横になる男子生徒は寝息を立てている。それを横目で見やった後、寝る前に明日の授業の予習をしておこうと鞄を広げたとき、セブルスは首を傾げた。何冊もの教科書の間に、見慣れぬ一冊の本があった。手にとって見ると、表紙には目立つ色で"ゆかいな童話集"というタイトルと妙な挿絵があり、セブルスは顔をしかめた。ぱらぱらとページを捲ると、隅に書かれた落書きを見つけ、思わず息を呑んだ。それは、あの本だった。無意識のうちに鞄に入れて、マダム・ピンスにも告げずに無断持ち出ししてしまったのだ。 よりによってこんな本を―――。 今すぐ返しに行こうとセブルスが慌しく椅子から離れたと同時に、談話室の扉が重々しい音をたてながら開いた。夕食を済ませて大広間から帰った女子生徒が五、六人、談笑しながら入ってきたのだ。 ―――まずい。 セブルスはその中に・の姿を見つけると、彼女たちに背を向けて急いで鞄に本を押し込めた。しかし扉が閉まった途端に、それまで絶えることのなかった笑い声がぴたりと止んだ。 「ねえ、あんたさっき大広間に入るとき、わたしの前を歩いたでしょう」 低く、冷たく響いたその声が誰のものなのかがセブルスには分かり、無意識のうちに眉を寄せていた。そうして横目でそちらを見ると、つい今まで和気藹々としていたその女子生徒たちが、一人を除いて、皆顔色を一変させて小さくなっていた。中でも一番顔を青くして俯いている女子の前で腕を組んで立っているのが、・だった。彼女は嘲笑うような表情でその様子を見下ろしている。そうして、続ける。 「わたしの前を歩けるなんて、いったい自分の顔にどれほどの自信があるのかしらね」 ・は、ホグワーツの"マドンナ"だった。多くの生徒たちに「ペンを握らせれば教授をも唸らせるほどのレポートを書き、リップを塗るだけでその整った顔かたちがいっそう際立ち、歌うように話す人」として評判の彼女だったが、今セブルスの視線の先にいる・は「歌うように話す人」とは到底思えなかった。愛嬌のある笑みを浮かべる姿はどこにもなく、そこにあるのはただ、傲慢な口調で友人を嘲笑う姿だけだった。 セブルスがその変貌ぶりに呆気に取られていると、不意に・がこちらに顔を向けた。それまでまったく気づかなかったのか、目を細めてじっとセブルスを捕らえている。セブルスは五年も同じ寮で過ごしながら、彼女と話したことがなければ目を合わせたこともなかったので、いざそうやって視線がぶつかってみるとすぐに目を逸らしてしまった。しかし・は片方の口角をあげて冷笑すると、 「なに見てんのよ、スニベルス」 と言った。その呼び名にセブルスは反応し、途端に逆波がおこるような感覚が胸を襲った。滲み出るように現れはじめた怒りに耳を赤くし、唇を噛みしめて睨みつけた彼女の顔にシリウス・ブラックの面影を見た。ローブの杖に手を伸ばして今すぐにでも呪いをかけてやりたいほどに憎かったが、どういうわけか思いとどまり、代わりに鞄を引っつかんで男子寮への扉を荒々しく開き、セブルスは談話室から走り去っていった。 階段を駆け下りながら、ブラックが浮気をしていることを知ったらどうなるだろうか、という思いが巡った。 ―――あんな猫を被ったような女、自信もプライドもすべて塵と消えて、落ちるところまで落ちればいい。 このときセブルスは、心の底からそう思った。 (2008.5.25) |